繁忙期が終わって、諸々の事務処理も終わったので、久しぶりの更新です。

今回は犬の歯における吸収病変に関してです。以前の猫の歯における吸収病変(FORL)とかぶりますが、最近、犬で遭遇する機会がかなり増えてきたので紹介します。

歯における吸収病変は、食欲不振、流涎症、無気力、うつ病、口臭、不快感を引き起こすことが報告されています。ただし、歯の吸収があるからといって飼主が認識できるほどの行動的変化が起こることはめったにありません。しかし、痛みを伴う吸収性病変のある歯を除去すると、疼痛が緩和するため、処置前と比べて元気になり、食欲が増えます。そこで「やはり痛かったんだ」という事に初めて気が付きます。

吸収性病変の診断は、覚醒時の口腔内検査(視診、触診)から始まります。

吸収性病変のある歯には、多くの場合、歯冠にないはずのピンク色の斑点が見えたり、歯肉組織や肉芽組織が歯冠の病変部まで増殖し広範囲にわたって被覆されます。

吸収性病変は歯根分岐部(歯根を足に例えると股の部分)の近くで頻繁に発生しますが、麻酔下での口腔検査中に吸収性病変を探ると、吸収性病変がある部位は鋭いエナメル質のへりがある為、探子が引っ掛かります。窪みというより海岸線にある崖のような感じです。

犬の場合、吸収は虫歯病変と間違われることがあります。犬の吸収は、病変の位置と検査に基づく病変の特徴によって区別します。

う蝕(虫歯)は咬合面(後臼歯)で発生する傾向がありますが、吸収は非咬合面(裂肉歯)に及ぶ傾向があります。う蝕病変は柔らかいエナメル質・象牙質ですが、吸収性病変は通常、硬い象牙質です。

無麻酔下での口腔検査には限界があり、より小さな病変を歯肉炎と区別するのが困難です。麻酔下での口腔検査では歯に欠損が存在するため容易に区別できます。ただし、多くの場合、歯冠は歯石によって隠されているため、麻酔下で歯石除去するまで吸収性病変を視覚化することはできません。

上の写真は、正常な下顎の第4前臼歯と第1後臼歯です。歯と下顎骨の境界である歯根膜がしっかりと確認できます。

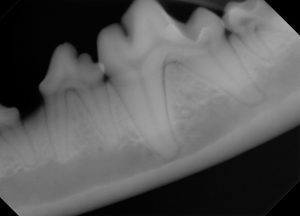

この写真は下顎の第3〜4前臼歯、第1後臼歯のレントゲン写真ですが、上の正常と比べて異常だらけです。

まず第3・4前臼歯と下顎骨の境界である歯根膜がなくなってしまっています。第1後臼歯根分岐部遠心根(喉の奥側の歯のこと、写真でいうと右側の歯根)も歯の吸収が起きている為が象牙質が薄くなっており、レントゲンを撮ると透過性が強くなり黒っぽく見えます。

これは骨性癒着(アンキローシス)を起こしています。アンキローシスとは歯と骨の間に存在しているはずの歯根膜がなくなり、歯の根っこ(歯根)と骨(歯槽骨)が直接、結合している状態を云います。 歯根膜とは、歯と骨の間にあるクッションのような柔らかい組織で、歯と骨をつないだりしています。

この歯の病変は頬側にはなく舌側にありました。つまり無麻酔下での確認はほぼできません。麻酔下にてレントゲンを撮って処置前に初めてわかる病変になります。

下の写真は上のレントゲン検査にてアンキローシスを起こしていた犬の歯石除去後の写真ですが、頬側から見ると左下顎の前臼歯・後臼歯に特に異常はありません(厳密に云うと第2前臼歯が変色し、かつ歯冠が歯肉に被覆されています)。舌側が写真の白飛びの為、わからないと思いますが赤くなっている所の歯周ポケットに骨吸収が起きています。歯周ポケットをエアー等でめくり上げない限り視認できません。

本来ならば、こういう歯は痛みの原因になるため抜歯対象になるのですが、無症状で痛がる様子がなく、飼主の希望もあり抜歯はしていません。ただし、将来的には骨吸収とアンキローシスが進行し抜歯できなくなるので、歯冠切除という治療になります。

最近、問題になっている無麻酔下での歯石除去はこういった病変を見逃し、さらに進行させてしまうリスクを含んでいる為、推奨はしません。一応、獣医師以外が犬や猫の歯科処置をして対価を得る行為は違法になります。

歯の表面についた歯石だけでなく、見えない所まで検査・治療をすることが獣医師が施術する歯科処置になります。麻酔下での歯石除去は見た目や口臭の問題を改善するだけなく、歯肉縁下で起きている見えない病変や病巣を見つけることが出来ます。動物の場合、麻酔下でないと歯科用レントゲンが撮影できません。

もちろん、麻酔というリスクはありますが、妄信的に無麻酔下での歯石除去にこだわり、最終的に犬や猫により強い不快感や不利益をもたらすことは飼主自身の責任になりますので、その辺をよく熟考した上で判断してください。もし、麻酔をかけたくないのであれば歯石が付かないようにしっかりと歯磨きをしてください。

因みに「犬の歯科衛生士」という言葉を勝手に作りだしている某団体がありますが、そのような公的資格は存在しません。歯磨きの仕方を飼主にレクチャーしたりすることは全く問題ありません。